Ursachen

(1) Verletzung durch Punktion

Ursachen sind: ① Der Punktionsschnitt in der Bauchdecke ist zu klein, und während der Punktion wird zu viel Kraft angewendet, um den Hautwiderstand zu überwinden; ② Beschädigung vergrößerter oder schlaffer Organe durch „richtige“ Punktion; ③ Patienten mit Bauchoperationen in der Vorgeschichte, primärer oder sekundärer Bauchfellentzündung, tuberkulöser Bauchfellentzündung in der Vorgeschichte oder Bauchtraumata in der Vorgeschichte können ausgedehnte Verwachsungen im Bauchraum aufweisen. Die schlechte Beweglichkeit verklebter Hohlorgane macht sie anfällig für Verletzungen; ④ Starke Magen-Darm-Überblähung. Bei der Verabreichung von Sauerstoff mit einer Maske oder wenn der Endotrachealtubus falsch in die Speiseröhre gelegt wird, kann der extrem aufgeblähte Magen den Nabel erreichen und Verletzungen verursachen.

(2) Konische Punktion trotz tatsächlicher Insufflationsschwierigkeiten

Bei der Anwendung der Veress-Nadelverschlussmethode zur Anlage eines Pneumoperitoneums ist es nicht möglich, bestehende echte Insufflationsschwierigkeiten zu erkennen. Die Fortsetzung der ersten Punktion zur konischen Insufflation führt letztlich zu Verletzungen intraabdominaler Organe.

(3) Unsachgemäßer Gebrauch chirurgischer Instrumente

Beispiele hierfür sind übermäßiger Zug mit Zangen, der zu Rissen in Leber, Magen- oder Zwölffingerdarmwänden oder im Mesenterium führt; unbeabsichtigte Elektrifizierung des Elektrokauterwerkzeugs während der Operation, Verwechslung von elektrifizierten und nicht elektrifizierten chirurgischen Instrumenten oder mangelnde Koordination während der Operation, wodurch das Elektrokauterwerkzeug unbeabsichtigt mit benachbarten Organen in Kontakt kommt und es zu thermischen Verletzungen des Darms kommt. Wherry fand heraus, dass 65,52 % der Darmverletzungen beim Einführen der Instrumente in die Bauchhöhle auftraten, hauptsächlich aufgrund von Verletzungen durch Insufflationsnadeln und konische Punktionen; 27,58 % ereigneten sich während des Dissektionsprozesses; 6,89 % wurden durch Elektrokoagulation und Elektrosektion verursacht.

(4) Inhärente Risiken chirurgischer Instrumente

Beim Trennen von Gewebe mit Laserstrahlen entstehen leicht Sekundärverletzungen, die nun nicht mehr auftreten. Monopolare Hochfrequenz-Elektromesser können auch intraabdominale Organschäden aufgrund von Isolationsfehlern, kapazitiver Kopplung, direkter Kopplung und dem „Hautsucheffekt“ in geschlossenen Körperhöhlen verursachen. Das kürzlich eingeführte laparoskopische Ultraschallmesser ist ein sicheres und effizientes Schneidewerkzeug ohne Aerosolbildung und daher sehr bequem zu verwenden.

(5) Unzureichendes Verständnis von Indikationen und Zeitpunkt für die Umstellung auf offene Chirurgie

Im Vergleich zur offenen Chirurgie werden mit zunehmender chirurgischer Komplexität und mangelnder Erfahrung bestimmte inhärente Einschränkungen der laparoskopischen Chirurgie oft sehr deutlich. An diesem Punkt ist eine entschlossene und rechtzeitige Umstellung auf die offene Chirurgie oft das wichtigste Mittel zur Gewährleistung der chirurgischen Sicherheit und Qualität. Chirurgen, die schwere chirurgische Komplikationen erlebt haben, sind oft zu folgender Erkenntnis gelangt: Die Frage, ob in bestimmten Situationen auf die offene Chirurgie umgestellt werden sollte, ist zu einem Wendepunkt geworden, der über Erfolg oder Misserfolg der Operation entscheidet.

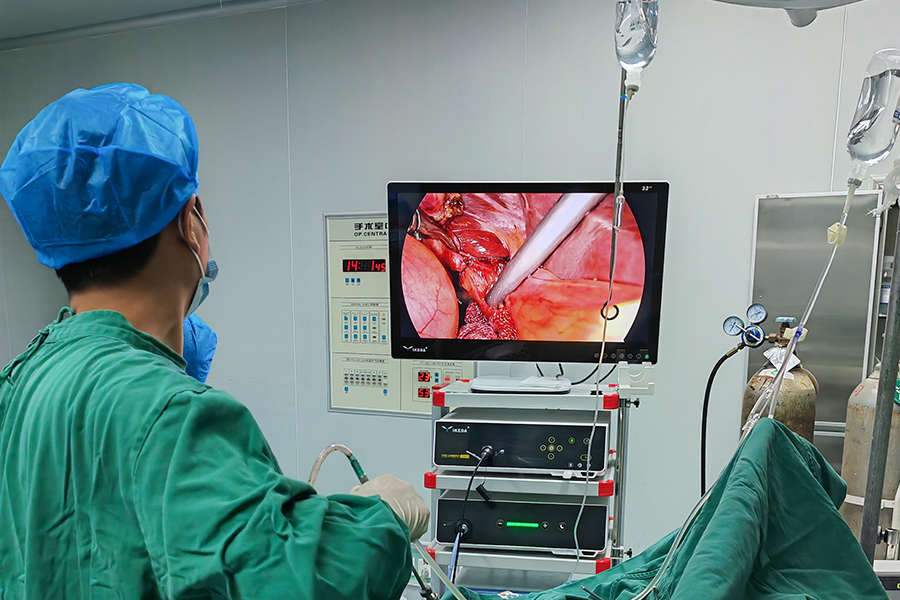

Eigenschaften und Management

Verletzungen innerer Organe im Rahmen laparoskopischer Eingriffe erfordern, abhängig vom betroffenen Organ und dem Zeitpunkt der Diagnose, unterschiedliche Behandlungsansätze.

(1) Verletzungen fester Organe

Bei Verletzungen durch die Insufflationsnadel kommt es aufgrund des geringen Ausmaßes der Verletzung oft nicht zu starken Blutungen oder Anzeichen eines hämorrhagischen Schocks, und eine spezielle Behandlung ist im Allgemeinen nicht erforderlich. Wenn die Verletzung durch die konische Punktion während des Eingriffs nicht rechtzeitig entdeckt wird, kann der Patient postoperativ einen hämorrhagischen Schock erleiden. Nach der Diagnose sollte gleichzeitig mit Anti-Schock-Maßnahmen eine abdominale Exploration zur Blutstillung durchgeführt werden. Verletzungen des Zwerchfellmuskels treten häufig bei Kindern oder durch unsachgemäßen Gebrauch von Elektrohaken auf. Patienten können postoperativ Kurzatmigkeit und Atembeschwerden verspüren, wobei Röntgenaufnahmen des Brustkorbs Anzeichen eines Pneumothorax zeigen. Wenn der Pneumothorax minimal ist, kann er mit einer Feinnadelaspiration behandelt werden; wenn die Ergebnisse unbefriedigend sind, kann eine geschlossene Thoraxdrainage notwendig sein. Bei während des Eingriffs entdeckten Zwerchfellverletzungen mit kleinen Perforationen kann die Operation mit einer genauen postoperativen Beobachtung abgeschlossen werden. Größere Perforationen erfordern eine laparoskopische oder offene abdominale Reparatur.

(2) Verletzungen von Hohlorganen

Bei Verletzungen, die während des Eingriffs festgestellt werden, können erfahrene Chirurgen laparoskopische Reparaturen durchführen; andernfalls kann für die entsprechende Reparatur ein offener Zugang erforderlich sein. Perforationen von Hohlorganen, die während laparoskopischer Eingriffe nicht erkannt werden, können sich postoperativ klinisch in zwei Formen präsentieren:

① Wenn während des Eingriffs vorhandene Perforationen von Hohlorganen übersehen werden, können frühe postoperative Symptome und Anzeichen einer typischen Peritonitis auftreten. Allerdings sind klinische Fälle einer verzögerten Diagnose immer noch üblich. Der häufigste Grund für eine Fehldiagnose ist, dass die postoperativen Beschwerden des Patienten auf „schlechte Verträglichkeit“ zurückgeführt werden.

② Elektrisch oder durch Laser verursachte Nekrose, Ablösung und verzögerte Perforation von Hohlorgangewebe. Der natürliche Verlauf solcher Verletzungen umfasst eine kurze Phase stabiler Genesung (3 bis 5 Tage) nach der Operation, während der die Patienten häufig wieder aktiv sind und essen können. Anschließend treten plötzlich die typischen Manifestationen einer sekundären Peritonitis auf. Die Diagnose anhand klinischer Präsentationen ist nicht schwierig.

Postoperativ diagnostizierte Verletzungen von Hohlorganen erfordern spezifische Reparaturen, die auf den Eigenschaften des beschädigten Organs basieren. Verletzungen des Magens oder des Jejunums können in einem einzigen Schritt repariert werden, während Dickdarmverletzungen je nach der Zeitspanne zwischen der Verletzung und der Diagnose, der Schwere der Bauchinfektion und dem Gesamtzustand des Patienten eine einstufige Reparatur oder Stomaversorgung erfordern können. Eine gründliche Spülung der Bauchhöhle, eine geeignete Bauchdrainage, die kombinierte Verwendung von Antibiotika, die Korrektur eines Schocks, die Korrektur von Elektrolytstörungen und die Korrektur von Säure-Basen-Störungen sind alle erforderlich. Erwähnenswert sind Zwölffingerdarmverletzungen während laparoskopischer Eingriffe.

Verletzungen des Duodenalbereichs bei laparoskopischen Eingriffen sind durch subtile Symptome und eine hohe Sterblichkeitsrate gekennzeichnet. Wenn nach dem Spülen des Operationsfelds weiterhin Galle austritt, sollte man nicht vorschnell auf eine Gallenblasenruptur schließen. Postoperative Patienten, die Bauchschmerzen, Schüttelfrost, hohes Fieber und Ausfluss gallenähnlicher Substanzen unterschiedlicher Farbe aus den Bauchdrainagen, möglicherweise begleitet von Darmflüssigkeit oder Eiter, verspüren, weisen typische Anzeichen einer Duodenalverletzung auf.

Hautverätzungen um die Bauchdrainage, Amylasemessungen in der Drainageflüssigkeit und die Beobachtung der Farbe der Bauchdrainageflüssigkeit nach oraler Verabreichung von Methylenblau haben diagnostischen Wert. Duodenalverletzungen, die während der Operation oder in der frühen postoperativen Phase während laparoskopischer Eingriffe entdeckt werden, sollten umgehend entweder laparoskopisch oder über einen offenen Zugang repariert werden. Diese Verletzungen weisen normalerweise kleine Wunden auf und können durch eine einstufige Reparatur geheilt werden. Verzögerte Duodenalfisteln nach laparoskopischen Eingriffen mit vorhandener Bauchdrainage weisen möglicherweise keine offensichtliche diffuse Peritonitis und systemische Symptome auf. Mit umfassenden Behandlungsmaßnahmen wie Infektionskontrolle und parenteraler Ernährungsunterstützung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung ungehinderter Bauchdrainagebedingungen ist eine Heilung möglich.

Verhütung

(1) Präoperative Vorbereitung

Vor der Operation kann durch Palpation und Perkussion des Leber- und Milzbereichs die Höhe des unteren Randes bestimmt werden. Bei Patienten mit tiefer liegender Leber- und Milzposition sollte die erste Punktionsstelle entsprechend abgesenkt werden. Entleeren Sie präoperativ die Blase und legen Sie eine Magensonde, um intraoperativ Magen- und Zwölffingerdarminhalt abzusaugen, um das Risiko einer Schädigung von Magen, Zwölffingerdarm und Blase zu verringern. Es gibt Berichte über Fälle von laparoskopischer Cholezystektomie (LC), bei denen präoperativ eine Magensonde gelegt, aber kein Mageninhalt abgesaugt wurde. Nach der ersten Punktion stellte sich heraus, dass die Spitze der Magensonde durch die Magenperforation in den Bauchraum gelangt war. Vermeiden Sie präoperativ den Verzehr von gasbildenden Nahrungsmitteln wie Milch und Bohnen, um Blähungen zu vermeiden. Verabreichen Sie morgens einen Einlauf, um Kot und Gas aus dem Dickdarm zu entfernen. Dies hilft dabei, das Operationsfeld freizulegen und das Risiko einer Dickdarmverletzung zu verringern.

(2) Beurteilung intraabdominaler Adhäsionen präoperativ und intraoperativ

Patienten mit einer Vorgeschichte von lang anhaltenden wiederkehrenden Bauchschmerzen, primärer oder sekundärer Peritonitis, tuberkulöser Peritonitis und Operationen im Oberbauch, insbesondere solche mit einer Schistosoma-Leberfibrose oder einer Vorgeschichte einer perkutanen Gallenblasensteinentfernung, weisen häufig unterschiedlich starke Verwachsungen im Bauch auf. Präoperativ kann durch Ultraschall indirekt beurteilt werden, ob Verwachsungen zwischen der vorderen Bauchdecke und den Eingeweiden vorliegen, und in einigen Fällen kann die Art der Verwachsungen bestimmt werden.

Bei der Einrichtung eines Pneumoperitoneums sollten Patienten mit einer Vorgeschichte von Operationen im Oberbauch für die erste Punktion mindestens 5,0 cm vom ursprünglichen Einschnitt entfernt sein. Wenn die Bauchmuskeln entspannt sind und die Technik geeignet ist, die Insufflation jedoch weiterhin schwierig ist, deutet dies auf ausgedehnte Verwachsungen im Bauchraum hin, die als echte Insufflationsschwierigkeiten eingestuft werden, und die laparoskopische Operation sollte beendet werden. Manchmal kann die Insufflation trotz intraabdominaler Verwachsungen nach Anpassung der Position der Insufflationsnadel reibungslos verlaufen, was darauf hinweist, dass die Verwachsungen nicht schwerwiegend sind. Der Chirurg muss jedoch die Richtung und Tiefe der Insufflationsnadel erfassen.

(3) Vermeidung heftiger Punktionen

Der Hautschnitt für jedes Punktionsloch sollte etwas größer sein als der Außendurchmesser des Punktionskegels. Heben Sie während der Punktion beide Seiten der Bauchdecke an, drehen Sie das Handgelenk der rechten Hand und schieben Sie den Kegel vorsichtig vor, ohne Kraft anzuwenden. Wenn die Punktionshülle in den Bauchraum eindringt, gibt es oft ein Gefühl des zweimaligen Durchbruchs. Nachdem Sie das zweite Durchbruchsgefühl erhalten haben, ziehen Sie zuerst den Kern des Punktionskegels zurück und schieben Sie dann die Punktionshülle 3 cm bis 5 cm in den Bauchraum. Manchmal gibt es, selbst wenn die Hülle eine beträchtliche Tiefe erreicht hat, kein klares Gefühl von zwei Durchbrüchen. In solchen Fällen kann ein Insufflationsschlauch angeschlossen werden, um eine Insufflation zu versuchen und festzustellen, ob die Punktion richtig ist. Punktieren Sie nicht blind tief in den Bauchraum, nur um die beiden Durchbruchsgefühle zu finden. Der Begriff „sichere Kegelhülle“ garantiert nicht unbedingt Sicherheit. Wenn während der Punktion ein „festsitzendes“ Gefühl verspürt wird, sollte besonderes Augenmerk auf mögliche Sekundärverletzungen gelegt werden.

(4) Beherrschung der Grundkenntnisse der laparoskopischen Chirurgie

Das Operieren unter direkter Sicht in einem klaren Operationsfeld, eine koordinierte Auge-Hand-Fuß-Koordination und eine geschickte Handhabung der chirurgischen Instrumente sind grundlegende Voraussetzungen zur Vermeidung von Organschäden. Bei der LC sollte besonders darauf geachtet werden, ob Schäden an der oberen Wand des Duodenums und des Querkolons vorliegen.

(5) Indikationen und Zeitpunkt der Konversionsoperation verstehen

Bei ausgeprägten Verwachsungen, unklaren anatomischen Verhältnissen oder intraoperativ auftretenden unkontrollierbaren intraabdominalen Blutungen sollte zeitnah eine Konversionsoperation durchgeführt werden.

(6) Das Spielverhalten von Instrumenten verstehen und die richtige Anwendung beherrschen

Der „Hautsucheffekt“ von hochfrequentem elektrischem Strom kann in entfernten Bereichen Gewebeschäden verursachen. Halten Sie daher beim Schneiden von Verwachsungen und anderen Geweben eine gewisse Spannung zwischen dem zu schneidenden Gewebe und dem geschützten Gewebe aufrecht und schneiden Sie während der Elektrokauterisation nah am zu schneidenden Gewebe. Lasermesser sind teuer, bedienerisch komplex und anfällig für Sekundärverletzungen, sodass sie für den Einsatz nicht geeignet sind. In Einheiten mit den erforderlichen Bedingungen können bipolare elektrische Messer, Argonmesser oder Ultraschallmesser verwendet werden.

(7) Gründliche Untersuchung der Bauchhöhle vor Abschluss

Am Ende der laparoskopischen Operation sollte besonders darauf geachtet werden, ob im entsprechenden Operationsbereich verdächtige Galle, Darmflüssigkeit oder Stuhl ausgetreten sind. Bei kleinen, grauweißen Stellen des Magen-Darm-Wandgewebes, die nicht perforiert sind, sollten Nähte der Myometriumschicht durchgeführt werden, um eine verzögerte Perforation von Hohlorganen zu verhindern. Bei Verdacht auf Verletzungen von Hohlorganen kann Methylenblau zur Beobachtung durch eine Magensonde injiziert werden, und vor dem Ende der Operation sollte zur postoperativen Beobachtung ein Bauchdrainageschlauch gelegt werden.

(8) Überlegungen zum Ende der Operation

Ziehen Sie am Ende der Operation die Instrumente unter direkter Sicht aus den Operationsöffnungen zurück und entfernen Sie dann zuletzt das Laparoskop. Öffnen Sie das Entlüftungsloch der Laparoskophülle, um angesammeltes Gas in der Bauchhöhle freizusetzen, vermeiden Sie jedoch ein gewaltsames Zusammendrücken der Bauchdecke, da dies die Gefahr einer Narbenhernienbildung erhöht. Heben Sie nach dem Entfernen der letzten Laparoskophülle beide Seiten der Bauchdecke an und führen Sie eine Schüttelbewegung aus, um das mögliche Absenken von Eingeweiden (z. B. Därmen), die möglicherweise in den Einschnitt eingedrungen sind, zu erleichtern und so die Gefahr einer Narbenhernienbildung zu verringern.